La soledad de la casa de la gitana ciega

La muerte de Antonio Morales Medina deja huérfana una de las viviendas más bellas de Almería

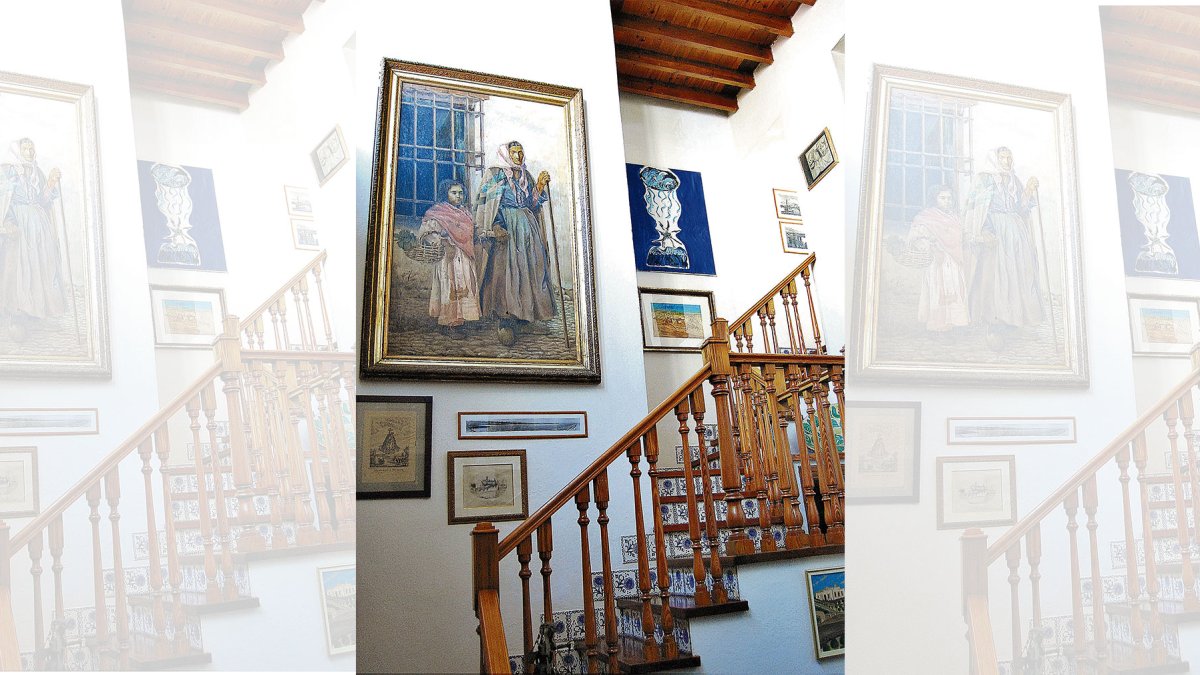

Cuadro de la gitana ciega con su nieta que durante más de un siglo ha presidido la vivienda de Antonio Morales Medina.

Antonio Morales Medina, profesor y arquitecto, sabía saborear los pequeños placeres que le gustaban de la vida, de esa vida serena que a él le apetecía llevar, de esa vida en la que no mandaban los relojes ni las prisas de los demás, sino sus propios impulsos. Hace apenas un mes me lo encontré en la calle Descanso y me habló de que como cada verano estaba a punto de marcharse al refugio que tenía en el pueblo granadino de Capileira, en un rincón aislado donde no ponían sus pies los turistas y donde era posible echarse una siesta sin el ventilador. Me dijo que volvería en agosto, sin imaginar que estaba a punto de emprender su viaje definitivo, que su vida se quedaría, unos días después, en la cuneta de una carretera de montaña a los pies de Sierra Nevada.

Su muerte nos deja huérfanos a los que tuvimos el privilegio de compartir su amistad y deja vacía una de las casas con más alma de las que quedaban en pie en el corazón del casco histórico, una vivienda que llevaba la esencia de su familia y el sello del propio Antonio Morales, que a finales de los setenta la rehabilitó siguiendo el encargo de su tío, el profesor Arturo Medina, viudo de Celia Viñas.

El trabajo de Antonio Morales se basó en la necesidad de que la casa de sus familiares, después de terminada, no pareciera nueva. Trató de que mantuviera intacta su tipología almeriense y para ello partió de un patio de luces como elemento de distribución del resto de las habitaciones. Pensó en un patio cubierto, tan característico de la Almería antigua, donde entrara la luz, pero no el viento.

En una de las paredes del patio, presidiendo la casa desde las alturas, colgó un cuadro gigantesco pintado en 1903 por su tío abuelo, el artista almeriense Miguel Padilla Pacín. En ese lienzo reposa la sustancia que ha mantenido viva toda la memoria de la vivienda. Era el retrato de la vieja gitana del tracoma y su nieta. No se trataba de un personaje de ficción, sino de una mujer muy conocida en la ciudad a comienzos del siglo veinte, una gitana del barrio de La Chanca que envuelta en harapos recorría las calles principales para pedir limosna de puerta en puerta. Por el aspecto de su cuerpo, no debería de tener más de cincuenta años cuando le hicieron el retrato, pero la pobreza que arrastraba y la enfermedad de sus ojos le daban el aire de una anciana. La gitana que pintó Pacín conservaba todavía un hilo de vista que le permitía ver de cerca, pero para andar por las calles necesitaba de la ayuda de una nieta que era su lazarillo, la que la acompañaba a mendigar, la que llevaba la cesta donde iban depositando las limosnas que les dejaban los buenos corazones de la gente generosa.

Poco tiempo después de que el pintor plasmara en el lienzo las figuras de la vieja y de la niña, la gitana se presentó en la casa de la calle Descanso buscando desesperadamente al artista. Esta vez no iba a pedir unas monedas ni un trozo de pan para quitarse el hambre. La vieja, con sus maltrechos ojos llenos de lágrimas, le suplicó a Miguel Padilla Pacín que la dejara entrar en la vivienda para poder ver el retrato de su nieta. La niña acababa de morir y el único consuelo que le quedaba a la gitana era poder recordarla viendo aquel cuadro.

A partir de ese patio de luces la vivienda se fue desplegando reconocible, conservando los detalles fundamentales: la chimenea que llenaba de sugerencias el comedor; el suelo de losas de mosaico de una de las habitaciones, que fue el último que hicieron en la desaparecida fábrica de ‘la Cartagenera’; el pequeño jardín con amplios ventanales por donde corría el fresco en los meses de verano; o el viejo cuarto de los santos, donde reinaban los crucifijos y las imágenes religiosas que antiguamente guardaban las casas de los malos espíritus. Allí, sobre la mesa de noche, descansaba una estampa vetusta de San Ramón Nonato, patrón de los partos, uno de los inquilinos más antiguos de la casa.

Antonio Morales contaba que en los tiempos de su abuela, las vecinas del barrio acudían a la casa cada vez que iban a dar a luz para pedirle prestado el grabado del santo y que las protegiera durante el parto. Con el paso de los años dejó de amparar a las embarazadas, pero mantuvo su fuerza evocadora como un elemento imprescindible de la vivienda, como el espléndido despacho lleno de luz y madera, o la terraza que coronaba la casa.

Antonio Morales habitó la vivienda como el centinela de un castillo rodeado de tesoros. Dentro lo tenía todo: sus libros, sus cuadros, la luz que lo llenaba de vida y los silencios que le ayudaban a conocerse mejor. Cuando uno entraba en la vivienda, nada más atravesar el umbral de la puerta podía comprobar que entre las estanterías, por las alturas del patio de luces, o entre las sombras del jardín, se sentía la presencia de un rastro de vida que todo lo iba envolviendo. Era el duende del lugar, que nunca descansaba.