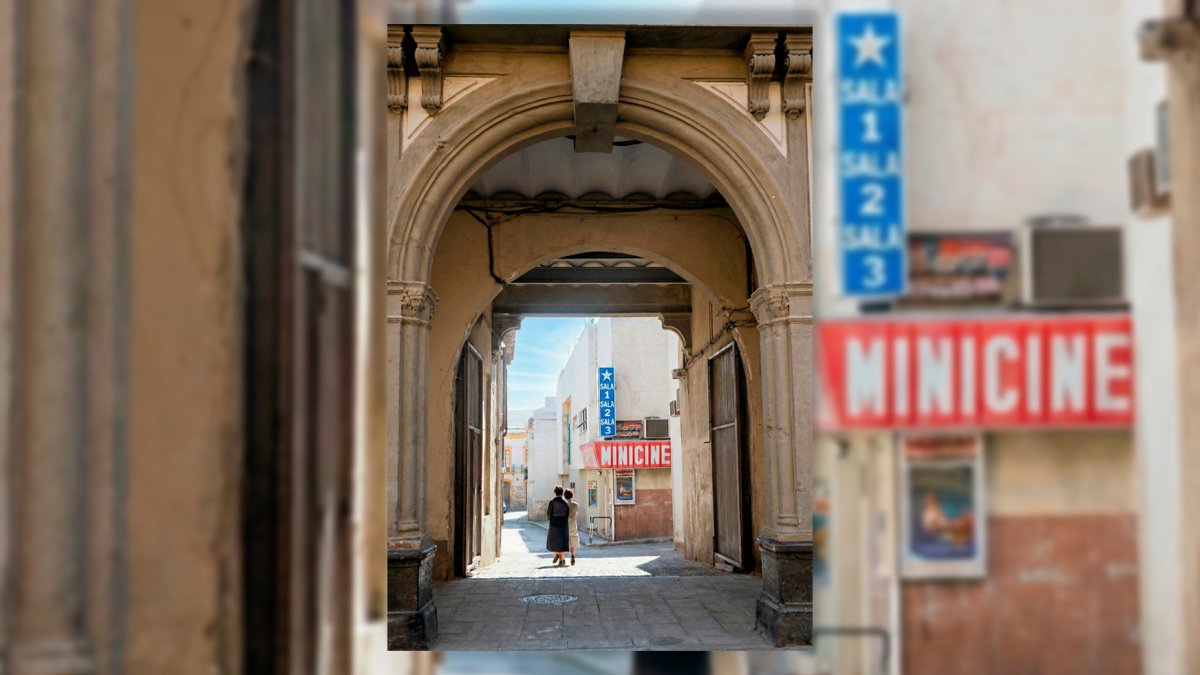

La llegada de las salas ‘minicines’

La aparición de las pequeñas salas de cine fue el último intento para salvar el negocio

El histórico cine Moderno, detrás del ayuntamiento, no pudo superar la crisis de los años 80 y tuvo que reconvertirse en un centro de salas minicines.

Uno de los placeres de mi infancia era sentarme un domingo por la tarde en una de aquellas espléndidas butacas de una gran sala de cine y evadirme del lunes que estaba al acecho disfrutando de una película o dando cabezadas sobre el respaldo sin otra molestia que la luz de la linterna del acomodador que le iba buscando sitio a los rezagados.

Ir al cine Liszt, al Reyes Católicos o al Roma era un pequeño lujo porque por el módico precio de la entrada disfrutabas de un escenario fantástico, de una sala inmensa con todas las comodidades a las que se podía aspirar entonces. Llegábamos al cine con las dimensiones de nuestro aparato de televisión interiorizadas en el cerebro y de pronto, la presencia de la pantalla gigante nos causaba una impresión rotunda y nos invitaba a embarcarnos en una gran aventura.

Veníamos del blanco y negro de la pequeña pantalla y nos encontrábamos con el technicolor y el cinemascope del cine, que no sabíamos bien lo que era, pero que solo por los nombres hacían más atractiva la película. Cuando nos plantábamos delante del cine a ver las carteleras, si en el anuncio ponía “en technicolor y cinemascope” ya sabíamos que la película era buena.

Ir al cine los fines de semana era un ritual que aprendimos desde que teníamos uso de razón. Estaba tan arraigado en la sociedad que pensábamos que era un acontecimiento interminable, que por mucho que cambiaran los tiempos siempre se conservaría esa ilusión por ir un domingo al cine.

Mi agenda de los domingos por la tarde a lo largo de mi infancia siempre era la misma: un domingo al fútbol a ver al Almería y al siguiente al cine. Y como se trataba de un gran acontecimiento que se celebraba siempre en colectividad, uno no podía presentarse en una sala del centro vestido de cualquier forma. Al cine íbamos con la ropa de los días de fiesta, con los zapatos limpios y con el pelo oliendo a colonia. Íbamos al cine como íbamos a la iglesia, bien vestidos y formales, que ya no advertían nuestras madres antes de salir de la casa: “Como alguien me dé alguna queja no vuelves a ir al cine”.

Quien podía imaginar entonces que aquel gran universo que representaban las salas de cine, presentes en todos los rincones principales del centro de la ciudad, estaba al borde de la desintegración. Era un mundo que habíamos heredado, que ya había hecho feliz a nuestros padres treinta años atrás, y que creíamos tan sólido como la tierra que pisábamos.

Ya en los años setenta empezaron a notarse los primeros síntomas de decadencia. La sociedad seguía cambiando y con ella hasta las costumbres que parecían más arraigadas. Para el Mundial de Argentina de 1978 muchas familias cambiaron su vieja tele en blanco y negro por los primeros televisores en color que vimos en Almería. Ya no teníamos que ir al cine para ver los amarillos del desierto de Tabernas en los espagueti Western. Cuatro años después, para el Mundial de España, casi todos teníamos tele en color y algunos hasta presumían de modernos, de adelantados a su tiempo, porque se habían comprado un vídeo del sistema 2000, que fue el primero que salió a los mercados. El vídeo supuso una gran revolución. Nos ponía al alcance de la mano la posibilidad de llevarnos la sala de cine al comedor de nuestras casas.

El vídeo fue el último repunte de las reuniones familiares delante del televisor. En unos años la ciudad se llenó de video clubes y en las tardes de los viernes se llegaban a formar colas delante de los mostradores para llevarse un arsenal de películas con las que atravesar el fin de semana. Nuestros cine de siempre se fueron quedando varados en un tiempo que ya no era el suyo. La gente dejó de acudir en masa a las salas y los empresarios empezaron a recortar plantillas. Los primeros que cayeron fueron los acomodadores, que acabaron en el paro o se reconvirtieron en porteros por la mitad del sueldo. En un último intento por sobrevivir los empresarios pusieron en marcha los minicines que ofrecían varias salas en un mismo local, lo que significaba la posibilidad de triplicar los ingresos por taquilla y ahorrar en gastos de personal. Con un taquillero y con un portero estaban atendidas todas las salas. En esta iniciativa de las multisalas fue pionero el cine Moderno, que en 1982 puso en funcionamiento tres minicines. Ese mismo verano se reconvirtió el cine de Aguadulce, con otras tres salas, y dos años después, en 1984, le tocó el turno al Imperial, que acabó teniendo cuatro salas.