Roquetas de Mar

"Sustituir a la Guardia Civil no arregla la seguridad’: JUCIL planta cara a la llegada de la Comisaría de Policía

Víctor Navarro, La Voz

Roquetas de Mar

Insólito: un hombre se pasea desnudo bajo la lluvia en el centro de Roquetas de Mar

Tito Sánchez Núñez

El Tiempo

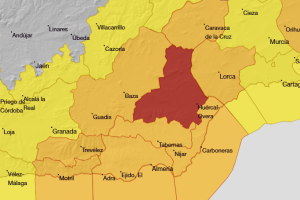

Miles de almerienses reciben el mensaje de Es-Alert ante el riesgo extremo por viento

Guillermo Mirón

El Tiempo

Rachas de viento de hasta 150 kilómetros por hora: 'Kristin' deja récords en Almería

Carlos Miralles

El Tiempo

Almería volverá a estar en alerta naranja este jueves por rachas de hasta 100 km/h

Mª Ángeles Arellano

Provincia

El alcalde de Garrucha presenta su dimisión y confirma que se quedará como concejal

Guillermo Mirón

Viento, inundaciones, árboles derribados y contenedores volando: las imágenes de la llegada de 'Kristin' a Almería

Francisco G. Luque, Lola González, Mª Ángeles Arellano, Carlos Miralles, Raúl Vélez

Más leídas

Confirmado: en 36 municipios almerienses no habrá clase por la alerta roja

Francisco G. Luque

El viento derrumba dos balcones de un edificio en mal estado en Almería

Guillermo Mirón, Francisco G. Luque

Berja se une para 'tirar del hilo' en la lucha lucha contra el cáncer

Raúl Vélez, Fran García

Muere Sebastián el Lanero, panadero de Los Gallardos

Antonio Torres