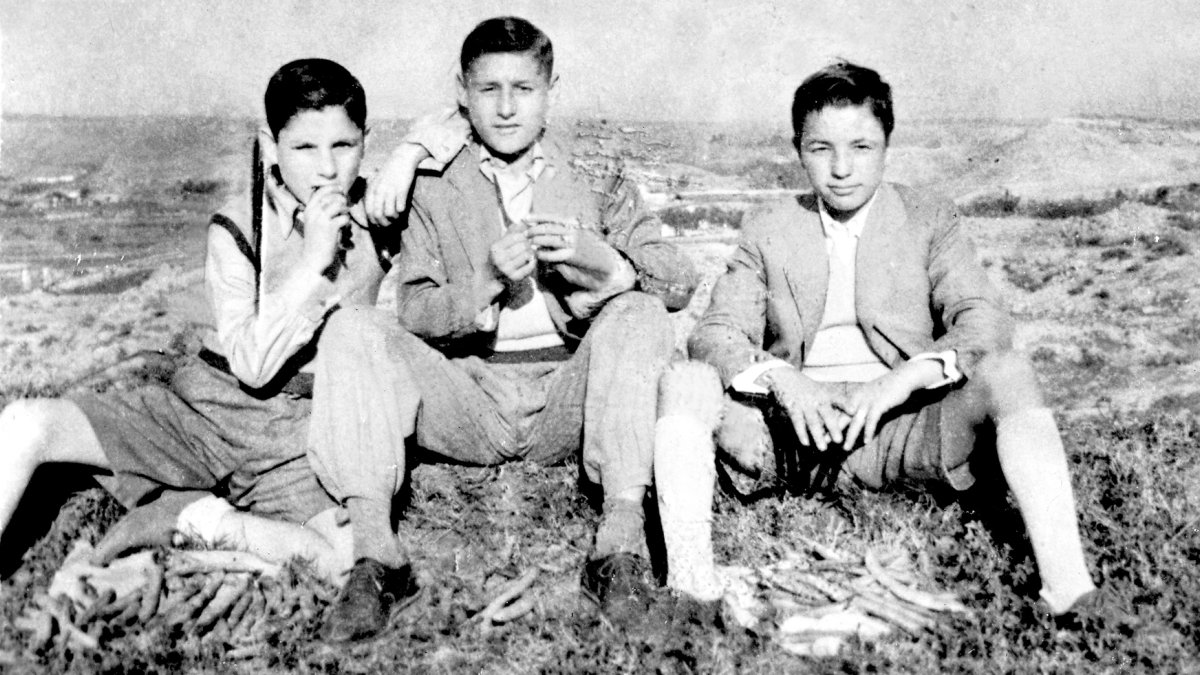

Las habas de la Cuesta de los Callejones

Los niños del Hogar El Canario iban por los cortijos próximos para llenarse el estómago

Tres adolescentes de la posguerra compartiendo habas en el paraje de la Cuesta de los Callejones, junto a la finca El Canario.

Almería era tan pequeña entonces que cuando se cruzaba el badén de la calle de Granada y se encaraba la gran recta que desembocaba en el cementerio, se tenía la sensación de que había comenzado un viaje. El cementerio era un lugar fronterizo y la Cuesta de los Callejones un territorio lejano salpicado de cortijos y balsas que en los primeros años de la posguerra se acercó a la ciudad cuando las autoridades instalaron en una de sus fincas un Hogar infantil para que los niños amenazados por el hambre y por la exclusión social tuvieran un lugar adecuado donde educarse.

Era el Hogar del Canario, que oficialmente se llamaba ‘Alejandro Salazar’, apodo que recibía de la finca en la que estaba establecido el centro y de la famosa balsa que abastecía de agua el recinto. Su ubicación, junto a la Cuesta de los Callejones, le daba a aquel paraje ese aire de paso que tienen los lugares fronterizos.

Los niños internos tenían la sensación de vivir tan alejados del mundo que uno de sus entretenimientos era salir a la puerta del centro para ver pasar a los camiones que muy de vez en cuando atravesaban la carretera Nacional 340, o asistir al paso de los carros que venían a la ciudad desde los cortijos cercanos a dejar el género en la Plaza o descubrir a los sufridos estraperlistas que casi siempre pasaban cuando empezaba a oscurecer. Había mujeres que para eludir la vigilancia de los guardias y esquivar los fielatos, se apartaban de la carretera y cruzaban por en medio de los cerros. Desde el internado, los niños las veían caminar con sus hatillos llenos de comida, pasando de prisa para no ser vistas.

En los años de la posguerra una naranja extraviada en el camino, una lechuga de las que se le caían a los carreros, eran un manjar para los internos, que cuando les apretaba el hambre no dudaban en profanar el bancal de las habas que había en la huerta del colegio y comérselas hasta con la cáscara. No se sabe bien si por el contacto con el aire libre del campo o por las hambres que había en aquel tiempo, los niños del Hogar siempre tenían ganas de comer. Aunque desayunaban café con leche y pan, aunque casi todos los días tenían almuerzo de tres platos y se iban a la cama cenados, nunca les parecía bastante porque ellos arrastraban el hambre de una época. En el comedor las cuidadoras y los maestros guardaban las sobras del arroz con leche, y que los internos observaban sus movimientos como el que mira el sitio donde se guarda un gran tesoro. Muchos de aquellos jóvenes hambrientos soñaban con asaltar una noche el deseado armario del arroz con leche como si fuera la caja fuerte de un banco.

Los niños del Canario, en los ratos de paseo, se escapaban de la vigilancia de los educadores y se perdían por los cerros para gozar del placer de sentirse libres aunque solo fuera por una hora. La Cuesta de los Callejones ofrecía un universo sugerente por su condición de lugar de paso. A veces se detenían frente a la venta de Rafael Díaz y se entretenían contando los carros que había aparcados en la puerta buscando la recompensa de un manojo de habas o de ese trozo de tocino que se había quedado varado en el plato de un cliente. Entonces, hasta una humilde corteza de jamón era un motivo de fiesta.

La bodega de Rafael Díaz vivía del tráfico de la carretera, de las excursiones que se organizaban los domingos y vivía también de los funerales. Se hizo costumbre, en aquel tiempo, que los hombres, después del mal trago de un entierro, se reencontraran con los pequeños placeres de la vida compartiendo una botella de vino. Con el estómago lleno y los ánimos renovados, el camino de regreso se hacía mucho más corto. El luto se seguía llevando por dentro, pero nadie podía dudar de que con un par de vasos de la Contraviesa entre pecho y espalda las penas se digerían mucho mejor. La bodega de ‘Los Callejones’, como todo el mundo la conocía, era la primera que uno se encontraba al dejar atrás el cementerio, pero no era la última. En el cruce de Huércal aparecía otra venta que llegó a alcanzar fama provincial y que durante décadas fue una referencia para las familias que salían los domingos a almorzar. Allí aparecía la bodega ‘La Cepa’, famosa por sus vinos y sobre todo, por esos bancales de habas que se cultivaban en el huerto del establecimiento.

Cuando no estaban en horas de clase, los niños del Canario se pasaban los ratos libres planeando las escapadas. Eran fugas de una tarde, muchas veces buscando los cortijos próximos de Huércal para coger naranjas, otras hacia el cerro de Torrecárdenas para refugiarse en la balsa de la Herradura, un lugar mítico para los jóvenes de la época, donde los más intrépidos jugaban a ver quien era el que sacaba más ova del fondo. En verano, cuando terminaban del almuerzo y los obligaban a subir a los dormitorios para echar la siesta, había algunos valientes que se descolgaban con sábanas por las ventanas y se iban corriendo desde la Cuesta de los Callejones hasta el Balneario de Diana. La aventura merecía la pena, aunque después tuvieran que afrontar un duro castigo.